地图上的斗潭古道,起于永康前仓镇的法莲村,经斗潭村,过春风岭,进入缙云的妙相寺,山回路转,长达十余里。

在我个人的地理概念中,斗潭古道的起点,应该是斗潭村田地边一口后晋时期的井。

说是后晋,其实并无任何资料可以考证,也无任何文字记载。唯一的依据是,村里的老人如是说。而村里的老人,应该是听村里更老的老人说的。在没有文字出现之前,大地上的很多东西,都是靠这种口口相传的方式,一代一代传下来的。《格萨尔王》和《江格尔传》就是口传下来的史诗,《玛纳斯》也是口传史诗,斗潭村的后晋古井,应该属于另一种口传形式的史诗。

后晋,公元936年到公元947年,是一个历时只有十一年的短暂朝代。井应该是这十一年中的某一年所挖。斗潭村山高皇帝远(后晋有两个皇帝,一个是石敬瑭,另一个是石敬瑭的侄子石重贵),是个适合躲避战乱的地方,五代时期朝代更迭,天下战乱不断,斗潭村先祖很有可能是为了躲避战乱来到此地。另外,斗潭村草木葳蕤,土壤肥厚,是一个适合人类耕作和居住的地方,斗潭山周五里,高八十丈,晨有紫霞,暮有烟岚。山中自然天成的三石潭,潭水清澈不染尘埃。这样的地方,水气聚集,地气温润,想要挖出一口井来,不需要费太大的力气。挖井人知道要在一个地方世代生活,首先要挖出一口可以饮用和灌溉的井来。他面朝太阳,测算方位,用脚步丈量距离,然后高举锄头,用力挖下去,水很快从地下冒了出来。挖井人是一口井的父亲,他有的是力气,开山,开路,建造房屋,创造了斗潭村最初的许多东西,包括那条古道。挖井人骨骼粗大的脚掌,在大地上走过,把荆棘踏平,把石头踏碎,把毒虫踏扁,他踏出了一条路在大地上最初的形状。后来的人,沿着他的足迹走,路于是越来越明晰。直至今日,路被人走成了坚实的古道,没有被荒草淹没,没有被时间淹没。这样的一个人,死后埋在斗潭山,他的脊梁长成斗潭山隆起的部分,斗潭村人抬头就能看见。

一千多年后的某个冬日下午,我沿古道的走向,驱车来到斗潭村。清康熙《永康县志》山川地理篇记载:“斗潭山,距县五十里。” 在交通不便的古代,要从我居住的县城,到达斗潭山中的斗潭村,不是一件容易的事。五十里,骑马,骑驴,或者步行,都算得上是一次漫长的旅途。上世纪六七十年代,有了自行车,也并没有省下多少力气和时间,尤其是自山脚下的法莲村开始,皆是陡峭的山路,马,驴,自行车全无用处,唯有手脚并用,原始人一样攀爬,才能到达想要去的地方。现在开车到斗潭村,不过二三十分钟的时间。从法莲村开始,沿着曾经的古道,已经修建了公路,公路盘旋而上,拐弯连着拐弯,驾车行驶三四里,穿过村口高大的门楼之后,洞开的视野里,便是小而安静的斗潭村,房舍不新不旧,田地不算开阔,但保留着农耕年代的井然有序。田畈间的小路,纵横相交。能开车的路至此已经到了尽头,这让我产生一种错觉,我以为来到的斗潭村要么是世界的终点,要么是世界的起点。回望斗潭村外那个广阔的大千世界,道路贯通,车辆往来,仿佛永远没有停歇静止的时刻。眼前的斗潭村却是另一幅景象,它的宁静,跟人世不相干。它的一切都是停歇的,静止的。站牌下没有人在等车,每天一趟或者两趟的公交车,来或不来人们并不在意。祠堂门口的空地上有时候会停着两三辆私家车,大多时候它就是一块空地,人们在这里晒豆,晒谷,晒萝卜钱、芋头丝和红薯片,冬天的暖阳下还晒过土索面和提着火笼的阿公阿婆。农户家门前的摩托车和三轮车也是久不启用的状态,狗趴在阳光下睡觉,不管闲事。人坐在门前发呆,地里的活可干可不干。

每一个来到斗潭村的人,都会和我一样,无端端地产生出一种回归的感觉。终于可以把车熄了火,关掉噪音和废气,在这里喘口气,歇一下脚。村子里没有狗吠,也没有鸡鸣,它瞬间的静止,让我以为斗潭村是世外人遇见的一个梦。

后晋古井,应该是斗潭村另一个更为深邃的梦。

我迈着梦境里的步子,来到古井边。头顶是高挂的太阳,身后是亘古的青山,唯有古井在它的时间里发呆。我在井边蹲下来,我单膝跪地的姿势有点像叩拜。井沿明显有新修葺过的痕迹,井台平整,没有杂草,一切时间的印迹都被现代的水泥涂抹得一干二净,但我毫不怀疑它漫长的存在。我相信老人或者更老的老人亲耳听见,亲口所说的就是大地上的事实。

井从梦中醒来,对我的到来一脸茫然。来井里取过水的人,井应该都认得。我是一个陌生人,第一次出现在井面前,井用水波打量我。天空的影子和我的影子同时落在井的眼里,一只鸟疾速飞过,也落在井的眼里。井已经把头顶的天认熟了,把飞过的鸟也认熟了。井记下了我的面孔,等我下次来,井也一定会认熟我。

一口后晋的古井,没有我想象的那样深不可测。井中水位很高,拿一只长柄的瓢,就能舀上一瓢水来。我上次来斗潭村,村书记指着井跟我说,这口后晋古井,井内水位,高出井外地面。这多少有些令人惊讶,没人能解释出其中原因。无论从物理学或者从科学都解释不通,这个现象可能要用神学来做解释。在我看来,一口年代久远的井,本身就是大地上的神物,一千多年了,它用自己的水滋养了一个村子,即便是大旱的年份,也从不曾干枯过。大地上有很多人解不开的秘密。最早的时候,人把闪电和打雷视为神迹,后来知道闪电和打雷不过是一种自然界的天气现象。一口从不枯竭的古井在没有找到答案前,也可以被视为大地上的神迹和传说。

“井灶有遗处,桑竹残朽株”,这是魏晋陶渊明的诗句。陶渊明不喜欢官场,对山水田园一往情深。他归隐桃花源,他的桃花源可以是南山,也可以是斗潭山。斗潭山有桑有竹,有井有灶。灶生炊烟,炊烟在很多地方已经消失不见,斗潭村老房子的瓦背上,仍能看见散发着松枝香味的炊烟袅袅升起。井是这口后晋的古井,它是时间的博物馆,人在它的旁边是渺小的。

我想去农家借一只瓢,舀点水尝一尝,这些从后晋渗出来的水,一定有着时间的冰凉。它是生命的源头,村落的源头,一条古道的源头。我站起身,穿过田头的青菜地,萝卜地,穿过几垄只剩下稻草根的稻田和一方明亮的水塘,看见寂静无人的斗潭古道,在虚空的时间里,延伸进一片冬日萧索的草木中。

过春风岭,斗潭古道便进入了缙云地界。

春风岭其实没有岭。我两次从斗潭山下来,都是乌漆墨黑的夜,沿着一束光的指引,我看见一堵类似城墙的墙头上书写着三个字:春风岭。这让我想起春风不度的玉门关,玉门关在甘肃,黄土连着荒漠,春风吹到此地,也颇感绝望。江南以丘陵地形为主,两县相邻,大多隔着一座充满绿意的小山,山有岭,岭不高,翻过去,便是另一个行政区域。斗潭村每年春天第一缕春风,应是从缙云那边沿古道刮过来的。长毛花也是沿着古道一路从那边开过来的。沿古道过了春风岭的,还有几个说缙云方言的新娘子。她们从那边嫁到这边,要在这边生活一辈子。回娘家的时候,她们走的也是这条古道。

斗潭古道经过邻县的第一个村子叫妙相寺,往前十几里,可到达缙云有名的田氏骨伤医院。永康人伤了骨,一般开车走黄碧街去往田氏,没人会走斗潭古道去田氏,斗潭古道穿行山中,没有大路的嘈杂喧闹,经过的村子,多小而寂寥,有杏花,没有酒家。现在的人,耐不住古道漫长单调的孤独,受不了古道山穷水尽的往复,古道没有了行人,它的寂寥更加寂寥,它的表情在天长日久中有了一种惘然和茫然,它细弱地,在自己久远的梦里孤独地延伸。

但是以前的人,去这里或那里,都是靠着一双脚,在路上缓慢地行走。就像鸟,靠着翅膀,去任何想去的地方。以前的人因为出门靠脚走路,他们熟悉路上的每一块踏石,熟悉踏石间的距离,熟悉雨季的时候踏石上会长出滑湿的青苔,秋天则是落满了灌木和乔木各种形状的叶子,冬天下雪,路会被白雪覆盖,让人想起“万径人踪灭”的诗句。以前人走过的路,到今天还留存下来的,最后成为了大地上的古道。

斗潭古道是其中一条。

我在黎明四点多的时候,和几个人悄无声息地走上了斗潭古道。我们尽量不发出声音,不惊醒古道。古道是一位沉睡的老者,我们还没有出生的时候,古道就已经是古道了,它经历了很多我们不知道的事情。古道两边的草木,叶子的锯齿刮擦过我们的脸,有点疼。经过一口水塘,突然响起拍打水花的声音,以为是大鱼。手电筒的光追过去,原来是两对双栖的野鸭子,被我们惊动了美梦,惊惶地起飞。斗潭山尚在沉沉的黑暗中,我在它的黑影里穿过春风岭,走进一片更为黑暗的树林。我无法知道这些树木是什么树种,黑暗中它们的树干又高又直,比平时高大了十倍不止,这让我以为自己走在人类初始的原始森林中。关灭手电筒后,周围是伸手不见五指的黑,但是古道有自体的光,它在黑暗中浮现出泛白的大地,思路一样清晰的脉络。有一刻,我以为自己是在大地的思路中行走。

古道在黑暗的树林中延伸,把我们带到妙相寺,妙相寺是一个村子的名称,也是一座寺庙的名称,寺庙有说是宋建隆年间所建,清康熙二十七年重建,乾隆年间扩建,咸丰年间曾经毁于匪,同治十二年再次重建。现在的妙相寺,依旧有香火和经声。想来有妙相寺的时候,就已经有了通往妙相寺的古道。大地上的很多东西,都比我们长久。

古道另一端起始点的法莲村,曾经也有一座法莲寺,但寺已不存。从妙相寺去法莲村,是一段极为难走又略带神秘的古道,我们得像原始人一样在林木中穿行,时有粗大扭曲的藤蔓从黑漆漆的大树上垂挂下来,手电筒光中,看去疑似蟒蛇缠绕于树干。睡梦中的鸟发出的叫声有些怪异,暗哑,粗声大气,让我想起《山海经》中的毕方,传说毕方居住在巨大的树木里,只有一条腿,全身羽毛带有火焰的斑点,以吞食山林火焰为生。如果地球上真有毕方这种鸟,我相信它就居住在斗潭山的山林中。

斗潭山中一定还出现过其他的禽鸟或兽类。据村里人说,山上一处岩床上,有两个巨大的仙牛蹄印,雨天牛蹄印中盛满雨水。斗潭山曾经有仙牛,并不稀奇,这样一座山,仙气飘飘,草木生香,就算有神仙,也不稀奇。黎明前的树林中氤氲着植物果实的气息,用手电筒顺着树干往上照去,藤蔓上悬挂着诱人的野生猕猴桃。想着各种法子,跳着脚够下来几个,熟透的野果子有山野的微甜和酸。这是大自然的春华和秋实,鸟兽和神仙可以取用,人也可以。

古道往上,越走越陡,出了树林,黑暗在后面卷起尾巴,窄而陡峭的古道上,光在苏醒,然后,天地一下子就亮了。回望身后,看见古道随着大地起伏,攀升,自我脚下开始,陡然直立了起来,我几乎需仰头才可见上面的那一段古道,它陡峭得让人生畏,像是一截险要的隘口,要提着命才能攀爬上去。

公元761年,李白登上敬亭山,写下了大唐最孤独的诗歌:“众鸟高飞尽,孤云独去闲。”我很少登山,我怕登至山顶看见流云飞逝,众鸟飞绝,茫茫人间在脚下辽阔地展开,我却找不到投身处。李白是一个内心强大而豪放的人,他登上敬亭山,在山顶独坐,与一座山相看两不厌,孤独又高远。我登上斗潭山,渺小如虫蚁,心内却有一片大茫然。大茫然是认识自己的开始,也是哲学思考的开始。依亭东望,可以看见远处的舟山镇,更远处的邻县的壶镇,村落连着村落,一派生机。西南望是石柱镇,高楼林立如同海市蜃楼的是距斗潭山五十里的县城。人间缭绕在薄薄的烟火气中,也是一派热气腾腾的景象,让我想起一个词:滚滚红尘。这个词疲累,无奈。人一旦登至山顶,从红尘中脱离出来,便没有了想要再回去的念头。

太阳渐渐露出云层,从东面投来宇宙的光芒,平等地分布在万物上。山顶小亭,被光照亮。亭上有徐加方先生题写的对联:“芙蓉朵香薰胜地,梵呗声乐祝尧天。”他的墨迹内敛,含蓄,有苍润之美。先生是一个用心修行的人,他眼中的斗潭山,是董源的《溪岸图》,是张宏的《句曲松风图》,是石涛的《黄山八胜图》。天地精神独往来,高山近在眼前,山在他脚下是永恒的,如世事安稳。

斗潭山在我脚下,是一个孤岛般耸立于世外的梦。不知缘何,踏进斗潭,便有一种破梦而入的感觉。我选择万物都在做梦的时间点,沿古道走进了斗潭的梦里,如果斗潭的梦是一个琥珀,我肯定是琥珀里的那只虫子。梦在凝固的瞬间,将我牢牢地粘在了里面。从此我被这梦困住,无论去到哪,都想着要回到这里来。

都说天有九重,山之外还有山,地平线之外还有地平线,无极之外复无极。宇宙世界可以无穷大,无穷远,无穷高。我的心只需要一个斗潭村一样小而安静的归依之地。俯瞰山脚下的斗潭村,人烟依依,房舍疏离,有一种脱离现实的仙意。晴朗的清晨,整个村子都沉浸在太阳光芒带来的喜悦中。下山的古道,已经萧然出尘,它将带我回到那里。

我两次登斗潭山,都选择在傍晚四五点钟的时候。这个时间点登上山顶,刚好可以看落日,看将暮未暮的人间。

两次登山,都是斗潭山屋主人陪同。

斗潭山屋有梅,有枫,有一棵野生的银杏树,每到秋天,银杏树的黄叶落一地,铺满小院。山屋主人站在门前,应该无数次凝望过眼前的这座斗潭山,它和江南任何一座山一样,四季充满了南方的绿意。但是它又和它们不一样,它在它自己的时间里,遗世而独立。

下午四点钟,站在斗潭山屋前看斗潭山,斗潭山是夏圭笔下的《溪山清远图》,远观历历分明,山顶宛有夕阳反照之色。山石树木,皆有光感,有大气感。这一刻,斗潭山在时间的光影里,我在山外,在光影之外。

怀着对一座山的敬重与向往,我跟着山屋主人向斗潭山靠近,我要走进夏圭的《溪山清远图》里去,成为古代山水画中隐约的一笔。山屋主人说起小时候上学,沿斗潭古道到法莲村,要走很长一段山路,往往天还没有亮就得出发,小小的身影,被斗潭山巨大的孤独淹没。晚上放学回来,还没有走到家,天就已经黑下来,斗潭山跟着垂直地黑下来,寂静的松林里有亮闪闪的眼珠子的光在飘动,可能是狼,也可能是其他更可怕的东西。他和更小的弟弟捡一块石头壮胆,才敢继续往前走。斗潭山的石头,能让人生出一股力量和勇气来。那时候他的父亲还很年轻,经常送他们上学,给他们山一样的依靠。现在他的身体里长出了一座山的气势,有力拔山兮的盖世之气。跟着他上山,即便是遇见了什么,也不用害怕。

其实并不会遇见什么。蛇在这个季节已经冬眠,狼只是在老人的传说里出现过,野猪可能是有的,有时候会下山去田地里找食。其他小兽,山间精灵一样,不会对人造成伤害。

斗潭山上有野山羊,山屋主人遇见过一次,在山顶的一处悬崖边,他和一只黑色野山羊突然相遇,野山羊受惊,跳下山崖,像白驹过隙一样消失于视野。山屋主人惊叹那么陡峭的悬崖,野山羊一跃而下,灵巧敏捷地踩踏在看似根本不可能站立的崖壁上,然后安全落入山崖下的树丛里。如果是家养的羊,早就摔得粉身碎骨了。野山羊体型比家山羊小,有极好的平衡能力,能够迅速、稳健地从一块岩石跳到另一块岩石。这种矫捷的身手,家山羊不可能有。

我毫不怀疑野山羊的出现,在斗潭山这样一座草木葳蕤,充满灵气的山中,出现什么都不奇怪。山屋主人自遇见野山羊后,又多次去悬崖边等待,想要再次遇见野山羊。我觉得他去悬崖边等待的也许不是野山羊,是他心里的一个执念,一个梦,那样的惊鸿一瞥,令谁都会以为是一个不真实的幻觉。就像一个独自进入山中的人,遇见了踩着云朵一飘而过的神仙。

山屋主人带我去看野山羊出没的地方,还没有走到,就闻见了空气中有一股浓郁的动物骚臭味。这证实野山羊确曾真实地在这里出现过。地上有散落的羊粪,一堆一堆。羊粪形状椭圆,比平常见的羊粪蛋子要小。从羊粪的数量来看,应该是好几只,看样子它们经常在这一带出现。山屋主人示意我不要发出声音,野山羊听觉灵敏,有一点响动,就会受惊,瞬间远遁而去。我认为山上的野生类动物,嗅觉也应该是极灵敏的,它们顺着风向就能闻见人的气息,人的气息,在它们的嗅觉里应该是难闻的,臭的,就像我们闻见它们的气味一样。也许野山羊早就警觉地隐入了安全的山林中去了,我对野山羊的出现不抱希望。我曾经去可可西里看藏羚羊,藏羚羊是高原的精灵,望见人影,就风一样消失在天边。我自然不可能运气那么好的去了就能看见它们。我看见的是死寂的无人区,没有任何生命的空旷地。这样一个不可能出现生命的地方,却是藏羚羊生存的领地。藏羚羊如果不是神灵,也是一种接近神灵的东西。我到了格尔木后,在一个暗地里的小市场,看见过藏羚羊的皮和藏羚羊的头,这些神迹一样出现在高原上的动物,死去的情形,让我不敢相信,不能接受,就好像看见耶稣被钉在十字架上。

斗潭山上的野山羊,是离我们更近一些的神迹或精灵。它们离我们很近,但想要觅到它们的踪影,也是需要福气和运气的。我蹲坐下来,股栗欲堕地靠近悬崖,探头朝下看。极境,往往也是绝境,深达十几丈的崖底,有一方平坦的地方,可能是野山羊栖息的窝。那里一定是人迹罕至之地。我建议哪一日,从山谷绕进去,一探究竟。山屋主人不赞成,人类的出现会惊扰到野山羊,会让它们感觉到不安全,继而迁徙到别的地方去。不为世人所知,是保护它们的最好方法。我突然想到,古代山水画里的留白,是一座山的呼吸,是山的灵韵。那么这些野山羊,应该就是斗潭山的留白。

从悬崖边返回,站在山顶,我觉得眼前景物有些熟悉,一切都似乎似曾见过,我像野山羊一样,闻到了自己在斗潭山上留下的气味。这让我怀疑自己前辈子一定是来过这里的。我努力在记忆中搜索,看见远山以及更远的山,看见身旁一块突兀的岩石,一只横生的树干,逼面而来,直压眼前。我猛然想起,两年前的春天,我确曾来过,也是山屋主人陪我上山。一起上山的还有诗人星光。那时候是春天,万物萌动,杜鹃花含苞欲开,天地间,似有一种鸿蒙初开的气象。不想下了山,再上山,已是两年以后。时间就像那只黑色的野山羊,转瞬即逝。这两年我去了很多地方,登上了一座又一座的山,等我再回到斗潭山,斗潭山还是斗潭山,山屋主人还在他的山屋看树,看山。我把他们忘到了脑后,我把自己的来路,扔在了云深地阔处。

登斗潭山,可以养浩然之气,可以建立宇宙观,尤其在落日西沉的时刻,山下的人间,呈现出一种超现实氛围,像是一个乌有之境。身在夏圭的《溪山清远图》里,看见的山在依次推远,万物渐远渐小,高远令人充实,平远令人神伤,深远有消失感。这些山水画里的手法,全来自大自然真实的手笔。人站在一幅古代的山水长卷里,会忘掉自身的渺小,心中有一种远意,深远而入神。

那一刻,千山冥然,天亦冥然。

我们在天黑下来后下山。古人说,天地玄黄,我们的祖先认定天是黑色的,地是黄色的。白天在斗潭山上看天,天仿佛伸手可触,天黑下来后,变得深不可测,那仿佛是宇宙的深不可测。地面上繁华城市的灯光,明亮得像一个银河系。山间零散的灯光,这里那里,有的在山脚,有的在山腰,接近山顶的地方,也有村子聚集的灯光,它们看上去像是一个远离地面的小星系。白天感觉不到它们的存在,就像感觉不到星系的存在,天黑下来后,它们在黑暗中明亮地显现出来,感觉那是大地上最近也是最遥不可及的光亮。

沿古道下到山脚,走过一段黑沉沉的路,在春风岭左拐,斗潭村温暖清亮的灯光蓦地进入视野。那一刻,心里有一股暖意涌起。只有大地上亮着灯光的斗潭村,才有家的感觉。

一个人走在冬天的古道上,大地渐次荒凉起来,不见人影,也不见飞鸟,只有风声从松林中呼啸而过。我心中闪过一个念头:沿着古道一直走,是否是千年前的后晋?还是比后晋更久远的唐,汉,亦或是春秋吴越?

《古道歇棚记》载:“古道者,古来人世跨空移时,运往行来之途;贯朝穿代、纫忧缀乐之线。”《隋书地理志》也有载:“古道繁织、逶迤远上。”古道,跟长城一样,跟运河一样,是大地上留存下来的伟大文明。

斗潭古道隐没于江南草木葳蕤的山中,当是江南零散村落遗留下来的最朴素的文明。一个人在斗潭古道上走,可以感受到时间之远,大地之永恒,人之渺小。想来曾经有多少的人,和我一样沿这条古道走进了斗潭村?斗潭村,距县五十里,山高,路远。来此地的人,都是与斗潭有前世约定的人吧。鲁光大哥先后来过斗潭村五次,也可能是六次。他最近一次来,在村里的祠堂前,与九十多岁的阿公比年龄,略为年轻点的鲁光大哥感叹自己也许是最后一次来斗潭了。一个人,来过一个地方五次或六次,对这个地方会生出感情来。斗潭的山,斗潭的青菜萝卜,稻草蓬,老牛,荷,孩童,应该都曾入过鲁光大哥的画。

其实斗潭的山水,更适宜入朱一虹的山水画。朱一虹的山水里有超现实的升华感,高山令人仰止,时间在空谷无限绵延,一条古道,有着空隙之美,犹如博尔赫斯小径分岔的花园里呈现的感觉——人世时间与梦的时间重叠在了一起。斗潭古道就是一个古代与现代重叠的文明之物。光绪《永康县志》载:“斗潭山,其上有三石潭,水清不尘,可鉴毛发,故名斗潭。”斗潭边有新建的亭,亭上有白云山人胡竹雨题写的对联“三石泉清映古月,斗潭敦俗传今人”。斗潭应是大地上的一个传说,也是一个人间现实。清澈的潭水是飞白,经过的古道是时间的脉络,在古道上走的人,都有自己的来龙和去脉。

也许斗潭更适合用书法和诗句来表达。邵大箴为斗潭题字“仰瞻山斗”,邵大箴六十年代毕业于苏联列宁格勒宾美术学院,是当代中国美术界学贯中西,著作等身的名师大家。他的作品大多为山水之作,充满了澄明之境。“仰瞻山斗”当是他行走斗潭的观览感受,而斗潭山,的确是需要仰头瞻望的。

斗潭山上多凉亭,每一座亭,皆有著名书法家的笔墨。徐加方先生的对联“芙蓉朵香薰胜地,梵呗声乐祝尧天”配了叶成超的横批“望云”,徐加方的横批“揽胜”则配了胡竹雨和陈为民的对联。徐加方,叶成超,陈为民乃永康书法“三剑客”。章锦水先生精通诗词文典,也擅长书法,他的横批配了他自己的诗文,墨迹有诗人的狂草与想象。村口的题字,是陈加元和鲁光的墨迹,厚重,凝重,庄重。轻盈明亮的是陈星光的诗,星光的老家与斗潭隔一座山,站在山顶,可以看见他小时候生长的村子。如他在《夏日再登斗潭山》所写

登上山巅,极目空旷,一边是舟山,一边是前仓

更远处依稀可见永康城高楼幢幢

从没有吹过这么好的风,吹息我汗珠

张开隐形的翅膀,翱翔于群山之上

山下就是我故乡

陈星光无数次来过斗潭,他看见过斗潭的四季,晨昏,看见过一座山的内心。每次来,星光都会给斗潭留下优美的诗行。

我来斗潭,斗潭在我心里,留下了一座山的分量。从此斗潭的万物,与我有了说不清的关联。看山是山,或者看山不是山,山都还是那座山。山不在高,有仙则名。据考证,章服的墓在斗潭,墓志铭乃南宋状元陈亮所写。陈亮与辛弃疾等交好。小小的斗潭,前有陈亮的文字,后有鲁光文墨,古今文人都曾来过此地,使得这个朴素的村子,有了浓郁的艺术气息,成为了文化上的“心居”家园。斗潭的房舍,因而叠印着书画里的多重空间。斗潭的树木因而生得格外的旁逸斜出,斗潭的百草,飘逸自由,飞蓬与芒草,飘零君不知,被风吹起时都自带了忧郁的艺术风范。谁家门前的花,开成了黄四娘家的花满蹊。就连散步的鸡,吃草的牛,也像个艺术家一样喜欢孤独地对着斗潭山沉思。种豆斗潭山下的农夫,或采青菜于东篱下的农妇,都活成了隐世的陶渊明。陶渊明的归隐地,他在诗中隐约提到过,似应在柴桑城的郊外,位于一个山坳里,跟斗潭村一样三面环山。园子大概十余亩,由于度量单位的计算差异,东晋时代的十余亩比今天的十余亩要大。陶渊明的诗中提到过一些神界植物:丹木,扶木,三珠树,凌风桂。这些植物在现实里是莫须有的,在他的归隐地,或者在这样的一座斗潭山,也许是有的。世人都知道陶渊明爱菊,爱柳,爱植物。他笔下的植物,要么郁郁葱葱,要么枝柯横斜,颇富有诗意。可以说,是植物帮助陶渊明完成了真正的隐逸,并且实现了个人意义上的自由。斗潭山可谓一座自然的植物园,从苔藓到灌木乔木,种类丰富。人处在植物的包围中,会得以醒脑,缓解压力。斗潭山是草木的乌托邦,也是文化人的乌托邦。

沿着古道走进斗潭的人,在叠印的时空中穿过了山外的山,看见了天外的天,世外的世外。

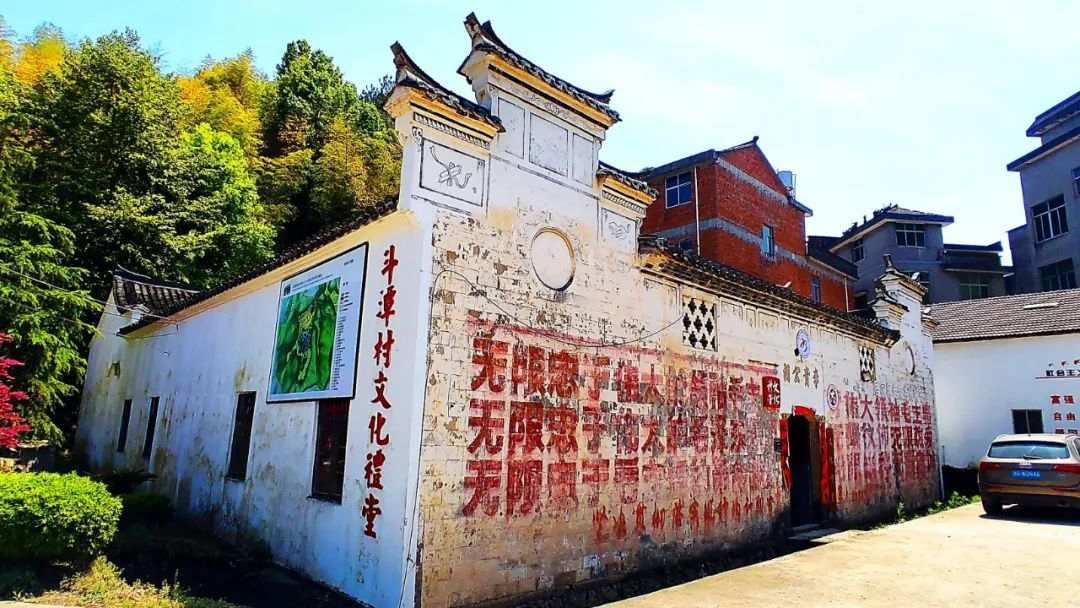

因而来过斗潭之后,我常常有一种时空重叠的感觉。山外下雨的天气,斗潭在下雪。山外风声喧哗的季节,斗潭安静如世界的凹坑。山外无月的时日,斗潭的明月,端正地落在那口后晋的古井里。山外被云霾遮挡的某个黄昏,斗潭的落日,正无限美好地照在李氏宗祠雪白的墙壁上。

这座修建于1948年的李氏宗祠,是为了为纪念斗潭李姓始祖李贵公而建的。祠堂中有徐加方先生的题字:狮象踞于北凤凰舞于南古称善地;贵公创在前宗族行在后今胜桃源。先生的题字,概括了一个广阔的家族史。据《华溪武平李氏宗谱》记载,李贵公为馆头李氏第十一世孙,生于明弘治戊午年(1498),成年后从善塘前宅迁居于此,以此推断,李贵公迁居斗潭的时间可能是在明嘉靖年间,距今已有五百多年历史。李氏未迁居斗潭之前,此地有应姓、俞姓居住,村后春风岭上还有陈家母塘,以前至少有四个地方有人居住过,后来其他原住民逐渐湮没,只有李姓一门在此繁衍生息下来。而据李姓老人讲,斗潭村最早是给人守坟的。从前,只有当大官的人家才有人守坟。以此推断,斗潭曾出过大官。如此风水之地,注定会风生水起,李姓后人在此一代代繁衍,便有了今天这个充满烟火气息的人间幻境。

唐诗人李端有诗“古道黄花落,平芜赤烧生”,李白也有诗“乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝”。斗潭古道落过黄花,也绝过音尘。我走在斗潭古道上,古道衍生出时间的伟大和寂静。我咳嗽一声,声音散如太虚。我当下便杳然自失,恍若置身万山之中,恍若置身千年之前。山是洪荒的山,时间是洪荒的时间。一条大地上的斗潭古道,在地图上起始于斗潭山下的法莲村,经斗潭村,过春风岭,进入缙云地界的妙相寺,绵延不过十余里。而我走在古道上,有一种永远也走不到古道终点的感觉。

推荐专题