时光匆匆,蓦然回首,本人退休离开报社已有13个年头了,然而我与《瑞安日报》的那段情缘,一直梦牵魂绕,挥之不去。

我是最早加入《瑞安报》的老兵。办报之初,报社编辑部就设在仓前街老干部局一楼。当时,仅5名采编人员,由朱友好编一版(要闻),我编二版(经济),王海燕编三版(社会),华小波编四版(文化),施巨耀一人担任记者。版面实行包干制,自采自编,自行组版。说来惭愧,我们5人当中,没一个是正儿八经的报人出身,都是门外汉,只能在干中学、学中干,无师自通,靠摸着石头过河。尽管举步维艰,却也有苦有乐,个中的滋味如鱼饮水,冷暖自知。

照片由作者提供

我最难忘、也最欣慰的,是在副刊部主编“玉海楼”的那段日子。1998年元旦,报纸扩版后,我被调到副刊部,与池凌云、王海燕、华小波3人共事。当时,刚刚组建的副刊部,可谓“兵强马壮”,除朱友好外,原先报社的3位“首任”编辑,全都凑到了一块。池凌云颇有诗人风范,我曾戏言:“这里池浅,你迟早要凌云的!”她大笑。后来她调到温州去了,果然被我言中。

照片由作者提供

其时,副刊每周一、三、四、五出专版,内容涵盖文史、生活、社会、文化4大块,是真正意义上的“大副刊”。我接手的“玉海楼”,原先一直由华小波主编,是当时《瑞安报》的“拳头产品”。虽然我的介入,颇有点“横刀夺爱”的味道,但小波丝毫不存芥蒂,这使我更感到一种责任与压力。尤其是陈思义调任报社总编后,对副刊似有一种特殊的“偏爱”,经常光顾指导,这对我来说,既是动力又是压力。他要求编辑加强精品意识,要让副刊体现“时代、时机、时令、时髦”四大特色。他还建议从“玉海楼”中分离出纯文学这一块——“梅雨潭”来,使这个名栏目由“单拳”变为“双拳”。1999年5月,在他的主持下,报社还与市文联一起,在瓯海西雁举办“青年作者座谈会”,进一步壮大了副刊的通联队伍。

对副刊的关爱,更多的则来自热心的读者与通讯员,赵三祝、俞海、李淳、张益和章毓光诸位老师,从《瑞安报》复刊的那一天起,就一直与副刊携手同行。记得“梅雨潭”栏目刚分出的那阵子,文史类的稿件匮缺,我忙向地方史权威、《瑞安市志》总编宋维远先生求援,他很快就寄过来5篇文章,那可称得上是5颗“定心丸”啊!还有陈之川老先生,接到电话后,顶着炎炎烈日,亲自来到报社给“玉海楼”送来两篇稿件。面对这些热心的读者、作者,总觉得有一种责任重压在心,催我认真对待每一篇来稿。

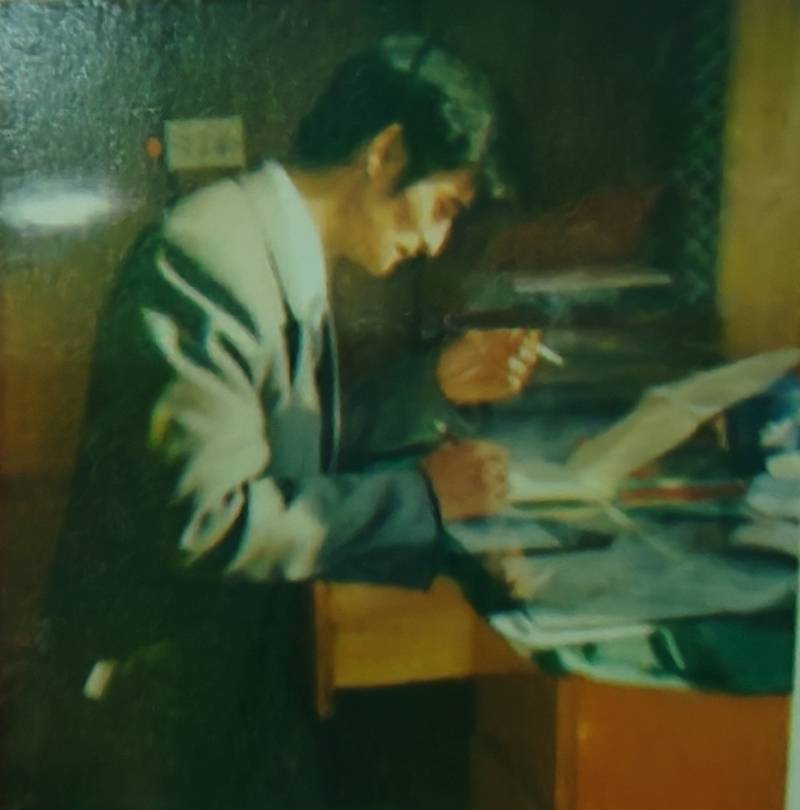

马邦城在位于西门的民房里编《玉海楼》 张益/摄

干自己喜欢干的事,是人生的一种幸福。我原本想在副刊部伴着“玉海楼”,一直干到退休的。记得当时还曾与陈思义总编合计过,要将“玉海楼”中刊登过的精粹文章,挑选出来编书出版,陈总对此也深表赞同。可事隔不久,我被调到了新闻部。虽然心里很不愿意,但还是拗不过组织决定。再到后来,陈总自己也退休了。

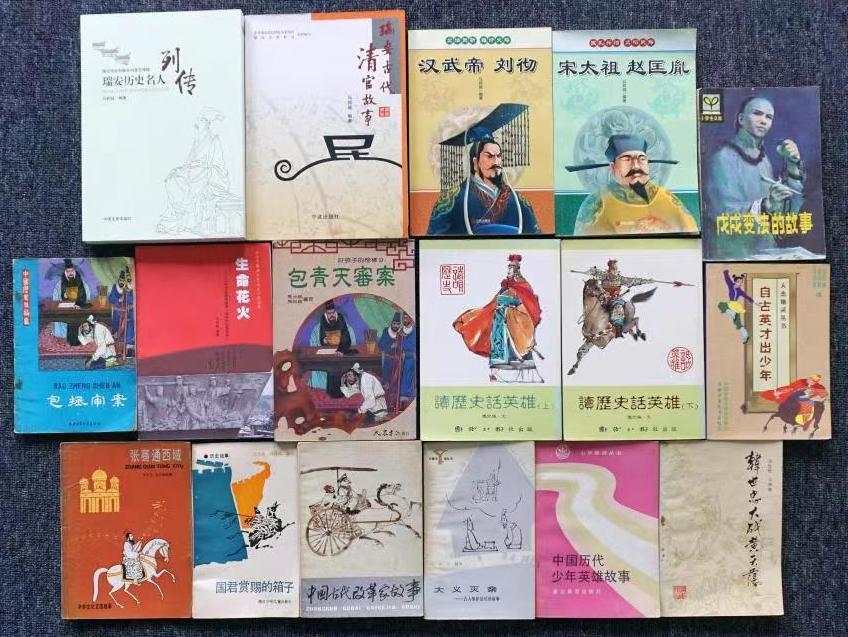

让人意想不到的是,我退休后的头一年,便又与编书这件事扯上关系。原来报社领导正在筹划,要出版“玉海楼”人物专集——《玉海名家》,并打算把编辑的任务交给我。遇上这等好事,本人自然要竭力玉成,而且无论从个人情感,还是专业角度来说,我都很乐意去当这个“责编”。经过报社上下近一年时间的努力,洋洋50余万字的《玉海名家》终于面世了。全书共刊载70多位作者、260多篇文章,这对瑞安地方来说,是很有存史价值的。编辑此书,我本人也从中获益匪浅,通过认真编校,等于将众多的瑞安历史名人,统统给捋了一遍,使我对先贤乡哲的生平事迹更加熟识了。

编书期间,刚好遇上瑞安市社科联为宣传普及瑞安乡贤文化,正与报社协办。王海燕特地为我在副刊“玉海楼”上开设了“瑞安先贤故事会”专栏,要求每周为其撰写一篇瑞安历史人物故事。虽然压力很大,我仍欣然应命。在之后的一年多时间里,我总共撰写刊发了60篇乡贤故事。不久,《温州晚报》副刊主编池凌云也约我在“东瓯人文”上撰写“名公贤才”系列故事,更是将我“逼”上了梁山。其时,我又写文章、又编书,似乎在透支体力与健康。由于过度劳累,结果造成心血管堵塞,被送进了医院。此后,我不敢再“玩命”,只好把编辑“玉海楼”第二部精粹选编《罗阳遗事》给推掉了。

不过尽管如此,我仍一如既往在为“玉海楼”撰稿。嗣后,管舒勤和谢瑶两位编辑曾为我在“玉海楼”开设过“我说支边那些事”“瑞安英烈故事会”等专栏。尤其是“瑞安英烈故事会”专栏,是为迎接建党100周年而开设的。从2020年4月开始,至2021年12月结束,总共刊登28篇、计10多万字介绍先烈的长篇报道,产生了良好的社会反响和宣传效应,并在2021年度中国县市区域报新闻奖评选中获奖。

总之,是“玉海楼”成全了我晚年的“创作梦”,使得我在乡土历史人物资料与素材方面,拥有了深厚的积累,并且在此基础上,连续编写出版了《瑞安古代清官故事》《瑞安历史名人列传》和《风流满东瓯—— 永嘉学派人物故事》3本书。在《瑞安日报》复刊30周年之际,谨将此文献上,以表我的感恩之心。

作者 马邦城

推荐专题

推荐新闻

瑞报复刊30周年征文⑥|青春的报纸青春的人

瑞报复刊30周年征文⑦|父女一同当“考生”